Réflexions personnelles

Cette page est destinée à collecter quelques réflexions personnelles sur l’univers mathématique.

La parité en question

J’avais écrit une première version de ce texte en 2019, suite à une petite vexation à laquelle j’avais voulu réagir. Il était resté dans le disque dur de mon ordinateur. En voici une version complétée en 2025. Mes préoccupations restent entières. Je n’ai pas observé de progrès significatifs entre-temps, malgré les efforts déployés par certaines personnes et institutions. La situation nationale et internationale a même plutôt empiré, bien que le mouvement #MeToo soit passé par là. Le masculinisme a encore de beaux jours devant lui. Raison de plus pour ne rien lâcher.

Mon idéal de société suppose que chaque personne soit libre d’agir, penser, et puisse donner le meilleur d’elle-même dans le respect des autres. Une société composée de dominants et de dominé·es n’a aucune chance de répondre à cet idéal. Malheureusement, à des degrés divers, ce type de société reste la norme presque partout sur la planète. Il a même le vent en poupe dans de grands pays dits démocratiques, sans parler des théocraties et autres régimes dictatoriaux où la situation est particulièrement tragique.

Un problème ?

Cela fait bientôt 40 ans, depuis mes études dans une filière scientifique élitiste puis comme chercheuse et universitaire en mathématiques, que j’évolue dans des communautés essentiellement composées d’hommes, d’hommes blancs plus précisément. On pourrait penser que ce n’est pas un problème, puisque j’y suis toujours. En fait si. En tant que « survivante » de ce système inégalitaire, je suis plus que jamais convaincue que c’est un problème, et pour de multiples raisons.

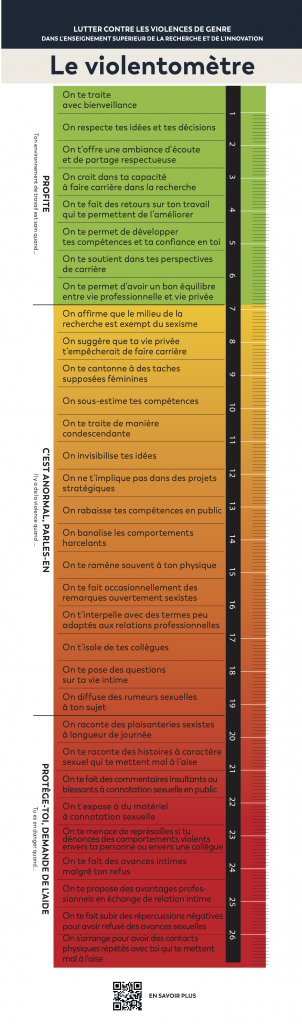

D’abord parce que, comme dans tout milieu professionnel déséquilibré, le faible nombre de femmes est propice aux remarques sexistes et comportements déplacés, ce qui procure au mieux de l’inconfort – je l’ai souvent expérimenté – et au pire des souffrances insupportables, dont je crains qu’elles soient plus fréquentes qu’on ne le croit dans le milieu académique. Des témoignages récents vont malheureusement dans ce sens (voir par exemple la vidéo du Comité Parité de l’Institut Fourier). Vous pouvez aussi faire le test vous concernant sur le violentomètre ci-contre. Les mathématiciennes sont ainsi entravées, moins libres que les hommes de faire leur métier et de s’y épanouir.

Une autre manifestation du problème de la disparité femmes-hommes en mathématiques est ce qu’on appelle la menace du stéréotype, qui exerce une pression sur les femmes en leur faisant craindre de confirmer le stéréotype selon lequel les hommes seraient meilleurs qu’elles. Si je crois y avoir à peu près échappé lors de mes études, grâce à la confiance accordée par mon entourage et certain·es de mes professeur·es (en « passant au quotient » les appréciations peu encourageantes des autres), la menace du stéréotype a très certainement joué un rôle dans ma carrière de mathématicienne. En particulier, la peur de poser des questions, que ce soit en petit comité ou lors de séminaires et conférences, alimentée par quelques expériences désagréables et plus ou moins ouvertement sexistes, a sans aucun doute freiné la progression de mes travaux de recherche et les collaborations que j’aurais pu entreprendre.

En outre, le problème de disparité femmes-hommes et de non-diversité a des répercussions bien au-delà de la communauté mathématique académique. D’une part, les mathématiques contribuent de façon essentielle à façonner notre monde. Sans diversité parmi les personnes qui les appliquent, les risques sont grands d’entretenir les stéréotypes, comme cela a été souligné à de maintes reprises en ce qui concerne par exemple l’intelligence artificielle. D’autre part, les mathématiques sont le « noyau dur » des filières élitistes qui forment les hauts dirigeants, du moins dans les domaines scientifiques et techniques. La faible diversité des étudiant·es et des enseignant·es dans ces filières contribue elle aussi à entretenir les stéréotypes. Au final, les hauts dirigeants (dans tous les domaines d’ailleurs) sont rarement des femmes, rarement des personnes issues de minorités, avec tous les biais que cela implique dans les politiques menées par les entreprises et les institutions.

Un système hautement inégalitaire

Il n’y a donc aucun doute que les questions de parité, mais aussi de diversité, posent un vrai problème en mathématiques et plus généralement dans les sciences reposant sur les mathématiques. Au sein même des mathématiques, dotées d’une hiérarchie aussi implicite qu’injustifiée, les domaines réputés les plus difficiles sont, de fait, majoritairement occupés par des hommes blancs, dont beaucoup ne voient pas le problème, voire l’alimentent, consciemment ou non.

Ceci se traduit très concrètement par des différences statistiques significatives entre les personnels enseignants-chercheurs relevant de la section « Mathématiques » (25) ou de la section « Mathématiques appliquées et applications des mathématiques » (26) du Conseil national des universités : d’après les chiffres 2019 du Ministère de l’enseignement supérieur (voir le bilan réalisé par l’Institut des sciences mathématiques et de leurs interactions en 2021), la proportion de femmes en section 25 était presque trois fois plus basse qu’en section 26 dans le corps des professeur·es d’université (6% contre 16%) et presque deux fois plus basse dans celui des maître·esses de conférences (19% contre 34%).

Des hommes (blancs, cis hétéros) prennent cependant le problème au sérieux, en soutenant les actions des personnes concernées et en s’impliquant personnellement pour améliorer la parité et la diversité. De ce point de vue, il y a du progrès ces dernières années. Des journées parité ont lieu chaque année dans la communauté mathématique française et attirent un public mixte de tous âges. Les constats sont posés, des idées émergent et sont testées, les mentalités évoluent petit à petit (par exemple sur les actions en non-mixité, que j’ai moi-même longtemps considérées avec circonspection).

En revanche, le retour en arrière actuellement à l’œuvre aux États-Unis est fort inquiétant : la dissonance cognitive est forte dans la dénonciation par la sphère MAGA des politiques de diversité, équité, et inclusion (DEI) comme étant « racistes », et leur interdiction par Trump allant jusqu’à la stigmatisation par la National Science Foundation d’une longue liste de mots comme « femmes », « genre », « LGBT », « handicap », « discours de haine », est consternante, pour ne pas dire terrifiante.

Cette dissonance n’est pas sans rappeler, en France, la circulaire du 21 novembre 2017, qui après avoir rappelé que « Le Gouvernement est résolument engagé dans le renforcement de l’égalité entre les femmes et les hommes » énonce froidement : « Dans les textes réglementaires, le masculin est une forme neutre qu’il convient d’utiliser pour les termes susceptibles de s’appliquer aussi bien aux femmes qu’aux hommes ». Et qui « invite […] à ne pas faire usage de l’écriture dite inclusive ».

Des progrès ?

Malgré tout, la parité et l’égalité restent soutenues officiellement, en particulier par un Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes dont les recommandations pour lutter contre les stéréotypes sont très claires, à défaut d’être écoutées. En France toujours, des commissions parité/diversité ont été créées. Des référentes et référents parité aux différents étages de l’enseignement supérieur se sont emparés des questions soulevées. En obtenant par exemple que la moitié féminine de l’humanité soit rendue visible, ne serait-ce que par l’écriture égalitaire, adoptée par diverses universités (Artois, Caen, Gustave Eiffel, Lille, Lorraine, Paris-Saclay, Sorbonne, etc.) et contre laquelle d’aucuns luttent en toute mauvaise foi ou dans un profond aveuglement, y compris au plus haut niveau de l’État. Ces mêmes référent·es parité parviennent parfois à infléchir les politiques de recrutement : l’expérience montre (par exemple à l’Institut Camille Jordan, mon laboratoire, en dessous de la moyenne en matière de parité) que cela peut tenir à peu de choses, comme sensibiliser un comité de sélection aux biais de genre en l’incitant à regarder la vidéo « Les biais implicites à l’œuvre » juste avant les auditions et l’informer de l’historique des auditions, classements et recrutements du laboratoire.

Depuis plusieurs années, la sociologue Isabelle Régner explique combien la sensibilisation aux biais de genre est importante (voir par exemple cette conférence). Aussi je me réjouis que la mesure numéro 1 du plan Filles et mathématiques proposé par Élisabeth Borne soit précisément la « formation aux biais de genre pour tous les personnels dès la rentrée 2025 », même si j’ai quelques doutes sur les moyens mis en face (une analyse détaillée de ce plan est proposée par la Société informatique de France ici).

Si la question des quotas dans les recrutements universitaires reste taboue, et a priori illégale malgré une disposition de 2008 (Article L1142-4 du Code du travail) qui autorise des « mesures temporaires prises au seul bénéfice des femmes visant à établir l’égalité des chances entre les femmes et les hommes », des incitations au rééquilibrage se mettent en place. Avec parfois leurs effets pervers, comme l’exigence de parité dans les comités qui conduit à sur-solliciter les femmes par rapport à leurs collègues hommes. Ou des effets contraires, comme le fameux « repyramidage », visant à promouvoir au rang de professeur·e des universités des maîtres ou maîtresses de conférences et qui a semble-t-il (les chiffres précis n’étant pas faciles à obtenir) majoritairement bénéficié aux hommes dans le domaine des mathématiques.

Si l’on veut voir le verre à moitié plein, disons que la situation évolue dans le bon sens. Mais lentement, trop lentement. La proportion de femmes parmi les professeurs d’université en mathématiques reste dramatiquement basse : les chiffres 2019 donnés plus haut n’ont guère évolué depuis, comme on peut le voir sur l’indice de parité académique 2025 de chaque laboratoire de mathématiques.

Des directrices

La volonté politique de rééquilibrer le monde scientifique en matière de parité femmes-hommes, alliée au fait que les femmes sont plus visibles de par leur faible nombre, offre peut-être plus d’opportunités aux femmes d’accéder à des responsabilités. C’est dans ce contexte que je fus amenée à prendre la direction de l’Institut Henri Poincaré en 2018, après avoir dirigé l’Institut Camille Jordan pendant deux ans, à la suite de ma collègue Élisabeth Mironescu.

Mais ne nous y trompons pas. Pour avoir fréquenté les réunions de directrices et de directeurs de laboratoire (les « DU », selon l’acronyme employé au CNRS, avec U pour « unité ») pendant près de 10 ans, j’ai pu constater à quel point elles étaient rares, lesdites directrices. J’en connais au moins deux, Claire Chainais-Hillairet et Magali Ribot, qui prendront leurs fonctions au 1er janvier 2026 (respectivement au Laboratoire Paul Painlevé et à l’Institut Denis Poisson). Mais est-ce vraiment un progrès, sachant combien il est devenu difficile d’être DU, au point que les volontaires sont loin de se bousculer (en physique aussi) ?

Et puis l’enfer est pavé de bonnes intentions, dit-on. Le président-directeur général du CNRS Antoine Petit est un ardent défenseur de la place des femmes en sciences et au CNRS en particulier, comme on pouvait le lire dans le rapport d’activité 2018 de l’organisme. Cependant, ce même rapport accueillait les lecteurs et lectrices par une série de portraits de cinq hommes (blancs). La première image de femme arrivait en page 15, dans une blouse blanche tranchant avec les costumes de ces messieurs. Et que pouvait-on lire juste au-dessus de cette photo, dans l’encart célébrant les mathématiques françaises ? « L’année 2018 a aussi été marquée par […] et par la nomination de deux femmes à la direction de structures, l’une pour l’excellence de la recherche et la diffusion des connaissances, l’Institut Henri Poincaré, l’autre pour l’interaction avec le monde socio-économique, l’AMIES. » Ne croyez pas le paragraphe trop tronqué par ma plume acérée : notre nom n’était pas écrit, Véronique Maume-Deschamps et moi étions simplement «deux femmes». Manque de place sans doute.

Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts. J’ai mené à bien les projets de l’IHP pour lesquels je m’étais engagée, non sans encaisser quelques épisodes de mansplaining, notamment de la part d’hommes blancs plus âgés que moi. Fort heureusement, lors de cette aventure j’ai aussi fait (beaucoup) de belles rencontres de femmes et d’hommes engagés. Le musée que nous avons concocté, la Maison Poincaré, fait la part belle à la parité : nous en avons même fait une ligne de conduite, avec la muséographe Céline Nadal, comme nous l’expliquons dans un article du Guide pour un musée féministe. Au passage, l’inauguration de la Maison Poincaré en septembre 2023 fit l’objet d’un petit encart dans le rapport d’activité 2023 du CNRS : toujours pas de nom mentionné ; sans doute pour ne vexer personne.

Et après ?

À part ça, mon engagement pour la parité s’est traduit récemment dans un réjouissant « Atelier parité » (en novembre 2024 à l’IHP), avec l’association « Les Ateliers de la parité » et une variété de personnes enthousiastes de tous âges, et un « Séminaire Éthique et mathématique » (en juin 2025 à Rennes) : Pourquoi la parité. Dans les deux cas, les débats furent riches et les idées fusèrent parmi les participantes et participants. Cela donne de l’espoir.

Mais pour que les choses changent vraiment, il faudrait changer notre monde en profondeur. C’est pourquoi je terminerai en citant la mathématicienne, pianiste et écrivaine britannique Eugenia Cheng, dont le livre « x+y » est malheureusement non traduit en français. Voici un extrait dont je partage le point de vue et le souhait exprimé, mettant en lumière le terme qu’elle a inventé, « congressif » par opposition à « ingressif » :

“I simply felt as if the environment was unappealing, and would be deeply unappealing to anyone who wanted to feel like part of a generous community. I can now say it efficiently: I want to work in congressive environments…”

Le terme « ingressif » correspond assez bien à la « dystopie académique » décrite par la pièce de théâtre Mathopoly, co-écrite et illustrée par Indira Chatterji, sur Academic scenes, mais il correspond aussi à la réalité. Alors on le change, ce monde ?

Pourquoi j’aime les maths ?

D’abord, est-ce que j’aime les maths ? Indéniablement.

Depuis toujours ? Je dirais que ça remonte à la classe de 5ème, quand on a commencé à faire du « calcul littéral » (avec des lettres) et à étudier des choses « abstraites » : les injections, les surjections etc. Oui, il me semble bien que j’ai appris ça en 5ème,même si je n’ai plus mes cahiers pour vérifier ! Il faut dire que je suis de la génération qui avait manipulé des ensembles, ou plutôt des « patates » à l’école primaire. Y ajouter des flèches ne m’a pas paru difficile.

Est-ce que j’ai toujours aimé les maths ? (Ce qui n’est pas tout à fait la même question !) Ce n’est pas si clair, car à un moment j’ai voulu les arrêter. J’étais déjà chercheuse, je patinais, j’en avais marre, je voulais faire autre chose. En cherchant d’autres voies je me suis rendue compte que le plus important pour moi était la transmission : à défaut de produire de nouvelles mathématiques, j’aimais transmettre celles que je connaissais, voire celles que je ne connaissais pas encore et que j’étais curieuse d’apprendre.

Alors pourquoi cette curiosité toujours renouvelée ? Pourquoi j’aime toujours les maths ?

La réponse courte est que les maths sont une nourriture vitale pour ma tête. Si je développe, je dirais que les mathématiques sont aussi bien une manière de voir le monde, des lunettes pour comprendre et étudier les phénomènes qui nous entourent, qu’un moyen de s’échapper de ce monde, en construisant des concepts ou objets au-delà de toute réalité « concrète ». Bon mais cette réponse pourra sembler un peu trop « intello ». Pour donner envie à celles et ceux qui n’y trouvent aucun intérêt ou trouvent les maths inaccessibles, je me dois de donner d’autres raisons pour les aimer.

Comprendre

Je me rappelle qu’avant de choisir mon orientation post-bac, il y a bien longtemps, un truc qui me plaisait dans les maths, c’est qu’il n’y avait pas à se farcir la tête (tiens, farcir ou nourrir la tête, que de métaphores alimentaires !) en apprenant des cours par cœur. Contrairement à l’image que j’avais des études de médecine ou de droit, par exemple (ça tombait bien, je n’avais aucune envie de faire du droit ou de la médecine). J’ai donc choisi d’aller dans une classe préparatoire scientifique à forte dominante maths (on ne disait pas encore MPSI, c’était « maths sup ») et je ne l’ai pas regretté. C’était beaucoup de travail, mais le plus important était de comprendre, pas d’apprendre. Cela me convenait très bien.

La mathématicien David Bessis était sans doute encore au collège à ce moment-là, mais je constate que j’étais tout à fait en phase avec ce qu’il écrirait presque 40 ans plus tard, notamment ces phrases, reprises par Bénédicte Bourgeois dans la recension de son livre Mathematica (Seuil 2022):

La première approche consiste à traiter les mathématiques comme un savoir. Les énoncés mathématiques sont des informations qu’il s’agit de connaître et de savoir restituer […].

La seconde approche consiste à refuser d’apprendre […]. La seule fonction des énoncés mathématiques est de susciter des images mentales, et seules ces images mentales permettent de comprendre. Une fois qu’on a les bonnes images mentales, tout le reste devient évident.

Je suis toujours en phase avec cette seconde approche, que je trouve bien plus désirable. Attention au passage, je ne prétends pas avoir toujours réussi à me construire de bonnes images mentales. C’est peut-être pour cette raison que j’ai trouvé mes limites dans certains domaines des mathématiques, qui me plaisaient pourtant, comme la géométrie. Eh oui, même si c’est un domaine où les images paraissent naturelles, lorsqu’on fait de la géométrie avancée, on ne peut pas tout dessiner : il faut aller plus loin dans sa tête ! J’ai d’ailleurs été impressionnée par la « vision » qu’en avait un enseignant aveugle, lorsque je préparais l’agrégation : un jour où nous avions du mal à comprendre une démonstration, il nous déclara comme une évidence qu’il fallait juste « retourner la tête » !

Nul besoin cependant de faire maths sup, encore moins de passer l’agrégation de maths, pour chercher à se forger des images mentales. À chaque niveau on peut s’entraîner à « retourner la tête », et prendre plaisir à comprendre des maths. Et c’est ce qui compte : trouver du plaisir à défier son cerveau à chaque fois qu’on rencontre une nouvelle notion, un nouveau raisonnement. C’est un plaisir renouvelé lorsque tout s’éclaire subitement, une expérience que David Bessis décrit en utilisant le mot savant « épiphanie » et qui fait un bien fou. Cela peut arriver à l’école, en faisant ses devoirs, en lisant un magazine ou un livre, en regardant une vidéo, etc. Si ça permet d’aller plus loin en maths, tant mieux, mais ce n’est pas obligé non plus. Comprendre des maths nous rendra toujours plus fort ou forte dans la vie, j’en suis profondément convaincue.

Définir

Ce qui me plaît aussi en maths, si je compare à d’autres matières scolaires scientifiques comme la physique ou la biologie, c’est qu’on définit « proprement » ce dont on parle (pardon aux profs de sciences physiques ou de SVT si je les choque). Une définition mathématique est en général bien plus claire qu’une définition du dictionnaire, souvent circulaire.

Par exemple, que veut dire « aimer » ? Si l’on prend la définition « être amoureux », on tourne en rond car « amoureux » signifie « qui éprouve de l’amour ». Si l’on choisit celle qui correspond mieux à la question posée ici, si « aimer les maths » c’est « avoir du goût pour les maths », que cela signifie-t-il ? Outre le goût de la nourriture, le goût peut se définir comme la « faculté d’apprécier le beau » (mais qu’est-ce que le beau ?) ou une « préférence », ce qui semble un peu réducteur : je peux « aimer » les maths sans les « préférer » à toute autre chose[1].

Bref, les mots de la langue ordinaire sont très difficiles à définir. Les mots de la langue mathématique sont en principe mieux définis. Une définition mathématique s’appuie certes sur des mots préalablement définis (par exemple pour définir un cercle, j’ai besoin des notions de point, de distance et de lieu), mais on avance, on ne revient pas à la case départ. C’est ce qui permet d’ailleurs de « formaliser » les maths sur ordinateur, une activité en pleine effervescence dans la communauté mathématique : les définitions sont programmées les unes après les autres et le dictionnaire mathématique grandit sans se mordre la queue.

Alors bien sûr, c’est un point de vue un peu biaisé, de dire que les définitions mathématiques sont bien propres. Car l’histoire des maths montre que les notions mathématiques sont rarement bien définies au début. Mais au fil des années, parfois des siècles, elles mûrissent pour atteindre un stade où elles sont communément admises et partagées par les mathématiciennes et mathématiciens.

Bâtir

Les mathématiques sont comme un édifice bâti sur ces définitions, assorties d’axiomes, c’est-à-dire de propriétés que l’on s’autorise à admettre, comme le fait que « il existe toujours une droite qui passe par deux points du plan » (vous le reconnaissez, cet axiome ?). J’aime beaucoup cette idée de bâtir. Même s’il y a une part d’arbitraire dans le choix des axiomes, on a vraiment l’impression de bâtir sur du solide. Au pire on fera une autre maison si on change d’axiomes. Je crois que c’est la troisième raison pour laquelle j’aime les maths : il y a un côté manuel, d’assembler des briques (ou des pièces de puzzle, comme vous préférez) mathématiques, et j’adore les travaux manuels !

D’ailleurs, je voudrais m’adresser aux jeunes plus intéressés par les métiers dits manuels (par exemple : dans le bâtiment, en chaudronnerie, carrosserie, mécanique…) que par les maths : à mon avis, plus vous serez à l’aise en maths, plus vous vous ferez plaisir en construisant, en façonnant, en réparant…, car les maths s’ancrent aussi dans le concret.

Ceci vaut pour beaucoup d’autres métiers, artistiques notamment, ou plus généralement pour des activités créatives a priori bien distinctes des maths : architecture, dessin, design, graphisme, musique, sculpture, etc. Bien sûr on peut les pratiquer sans être experte en maths, mais une certaine dose de culture mathématique aide à les voir autrement. Ce fut par exemple une découverte chez une personne de mon entourage faisant de la vannerie.

J’ai eu l’occasion, au cours de la conception de l’exposition permanente de la Maison Poincaré, d’allier ces trois aspects que j’aime dans les mathématiques : comprendre, définir, bâtir. Nous avons collectivement bâti un programme muséographique riche autour des mathématiques. J’ai dû défier mon cerveau pour comprendre des sujets que je ne connaissais pas, me creuser la tête pour donner des définitions intelligibles et expliquer des notions mathématiques à des non-spécialistes.

Et puis, en marge de ce travail enthousiasmant et néanmoins très sérieux, j’ai consacré une bonne partie de mes loisirs à concevoir et fabriquer des objets mathématiques : j’ai découpé, colorié, peint, cousu, plié, etc. En particulier, je me suis beaucoup amusée à me retourner le cerveau pour aboutir à un Rulpidon enneachrome, version coloriée selon des règles mathématiques avec 9 couleurs (comme son nom l’indique) d’une sculpture d’Ulysse Lacoste baptisée par lui Rulpidon, le Rulpidon étant le symbole de la Maison Poincaré.

Faire des maths avec les mains, c’est ce qui me plaît par-dessus tout, même si c’est un peu loin de mon domaine de recherche (les équations de la physique, pour faire court), qui lui me sert de lunettes pour voir le monde.

[1] Ceci fait écho à ce qu’écrivait Claire Lommé dans le numéro 1 du Petit Évariste.

Ce texte est paru dans le numéro 5 du Petit Évariste, journal fondé et porté par Gilles Gourio, professeur de mathématiques au Collège Becquerel à Avoine (Indre et Loire).